不知道為什麼?對車站總是有一種說不出的感情。小時候家住在宜蘭,爸爸有時會帶我坐火車到台北找三叔,那是我最快樂的時刻,坐上了火車,就等著爸爸買火車上的鐵盒便當,那鐵盒便當溢出的一種味道讓我覺得特別好吃,還有火車上服務員為每一位乘客倒茶水時,只用單手用一種近乎特技手法翻開茶杯蓋,迅速的把茶水到進茶杯裡,又用單手把茶杯蓋蓋了回去,前後不到幾秒鐘,讓我不時睜大雙眼盯著人家倒茶水,火車到了台北車站後,車站裡熙來攘往的人潮,及台北車水馬龍的街頭、數不清的各式各樣的商店等,讓我這鄉下來的小孩目不暇及。

後來到台北讀書的時候,與朋友喜歡坐北淡線火車到淡水玩,沿線的風光、平交道、老車站、淡水的鐵蛋、魚丸湯、阿給、渡輪等,總是讓人回味無窮。

長大之後,在台北大理街的公司上班,每當上班時都會經過萬華火車站,這個木造的車站,與四周的水泥建築比起來顯得特別的顯眼及美麗,車站前面有個廣場,

在擁擠的街頭中,這裡特別空曠,似乎是給人『喘一口氣』的地方,廣場前還有賣動物的小販,有時可以看到白鼻心、猴子、松鼠等小動物。

在台北上班的日子後,沒多久老車站、老鐵路也一個接一個拆除了,1986年老萬華車站、老台北車站、1988年北淡線鐵路的停駛及拆除,這是否代表著一個舊時代消失了!而接著令人覺得舒適、便捷的捷運到來,是否代表著一個新時代的開始。不過,好像過去的『人味』也逐漸消失了,一種新的『人味』正逐漸形成及存在當中。

『車站』是城市的大門,也是一個城市的地標,是一個時代的象徵,台灣早期的車站隨著時光轉移,部分已被拆除。80年代台北地區鐵路、車站樣貌、人文及沿線的風光、學生走著鐵軌回家的日子、柵欄平交道的噹噹聲、老火車的鳴笛聲,住在鐵路兩旁的居民身影等,只能留在我們的記憶當中了,現在便捷的捷運出現在我們眼前,而跟隨捷運的腳步,新的科技、電腦、手機、數位影像等也不斷推陳出新,我們身邊的環境、生活方式、政治、經濟、媒體生態、人與人之間的關係等,也大大起了變化了!大家在這新的時代摸索著、適應著。『車站』似乎代表著一種時代的『存在形式』及『社會邏輯』。

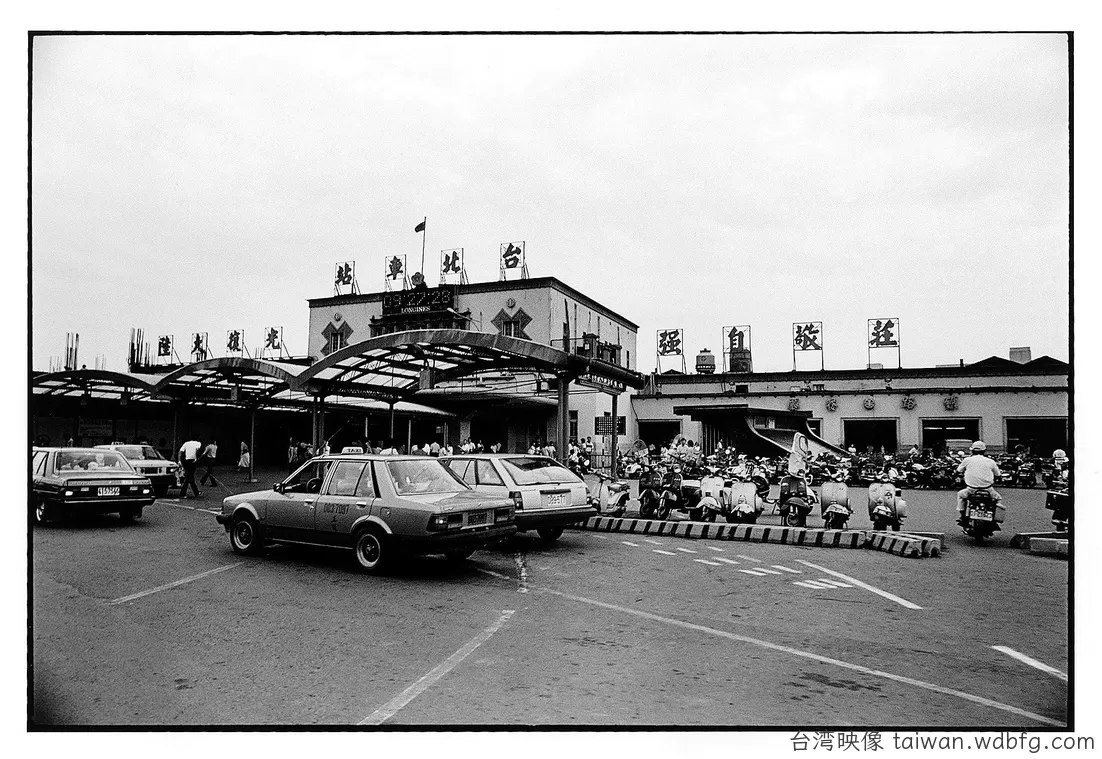

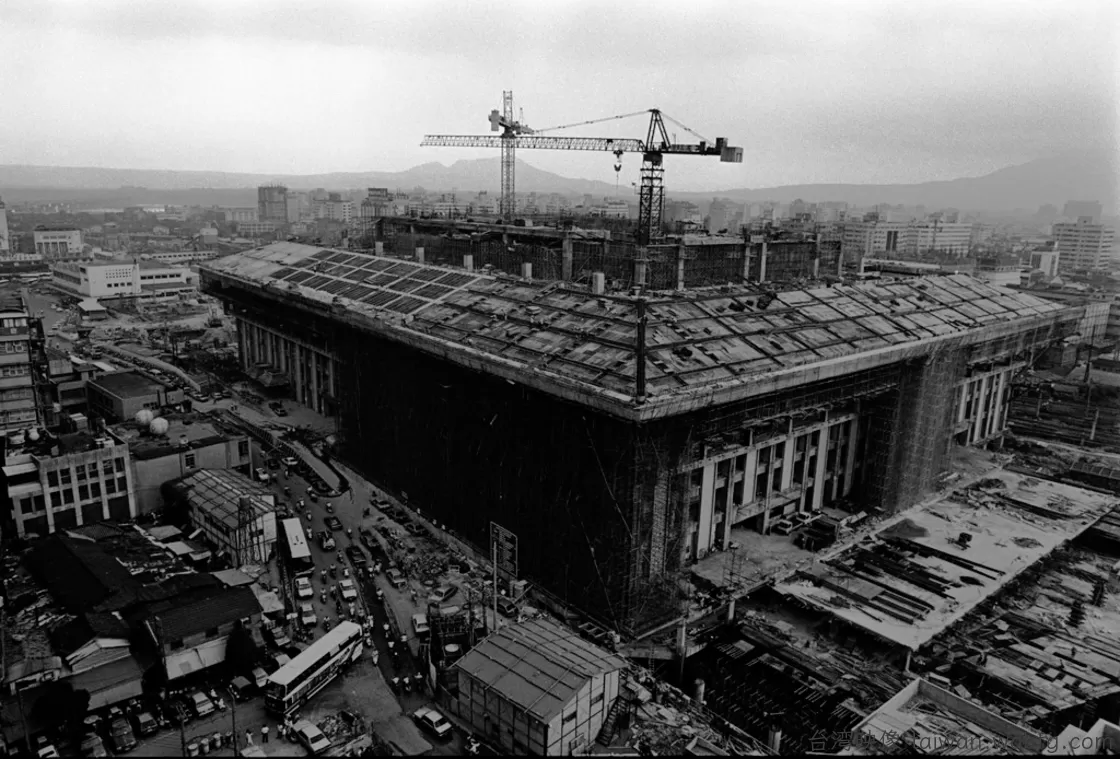

★ 1-8. 台北火車站

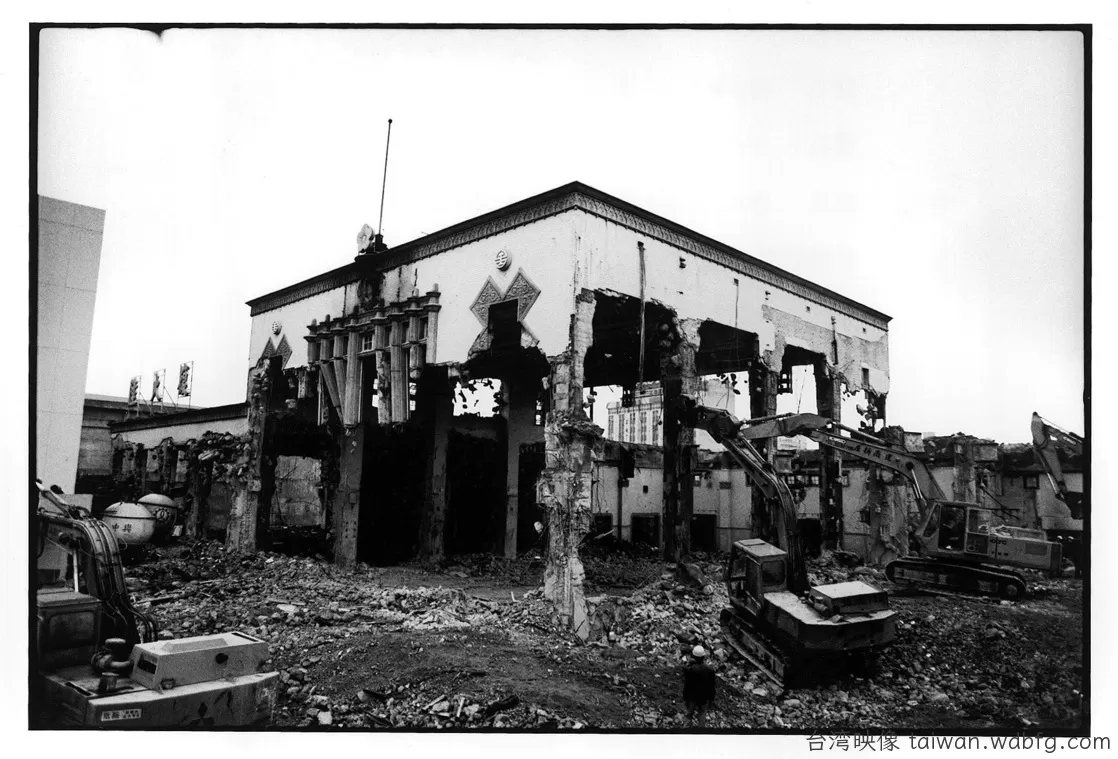

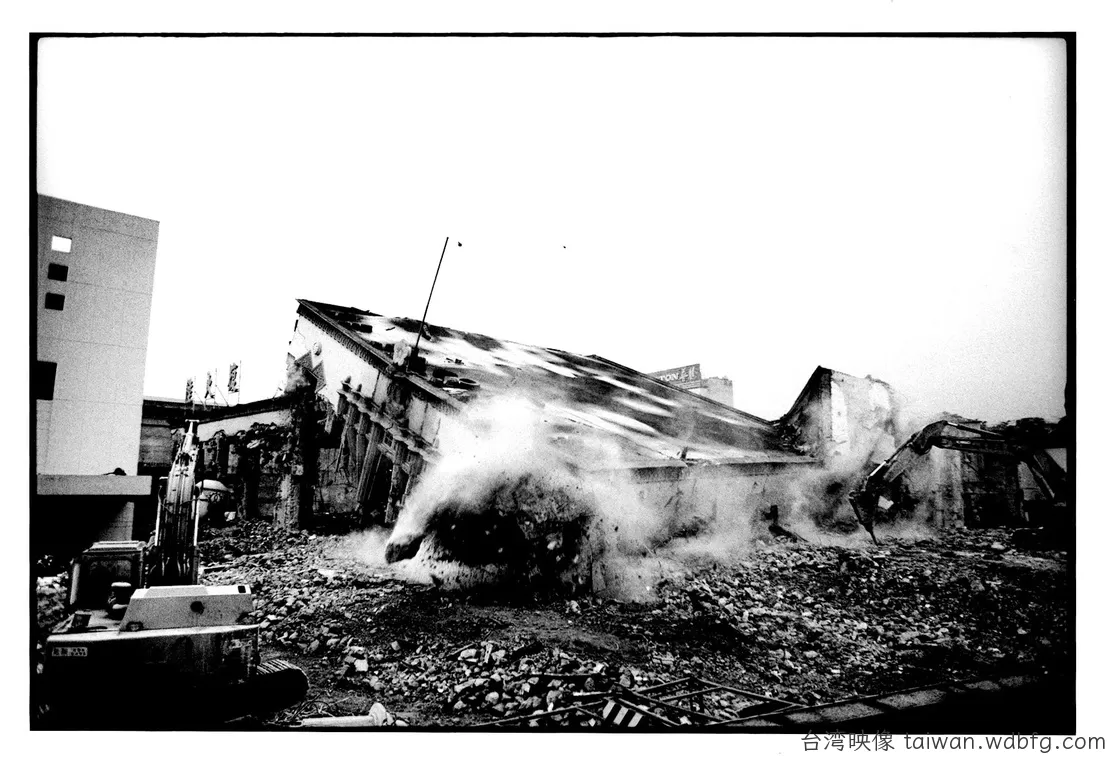

『 再見!大門 』- 台北火車站拆除的歷史性一刻

台北火車站是人們進出台北的大門,它是千萬遊子及訪客共同記憶,舊的火車站建築建於日據時代。時代變遷,舊車站建築不堪使用必須拆除,終於在75年3月15日下午3時30分,轟然巨響倒塌了。台北火車站新建築也在78年9月啟用,這也代表台北走入另一個時代。

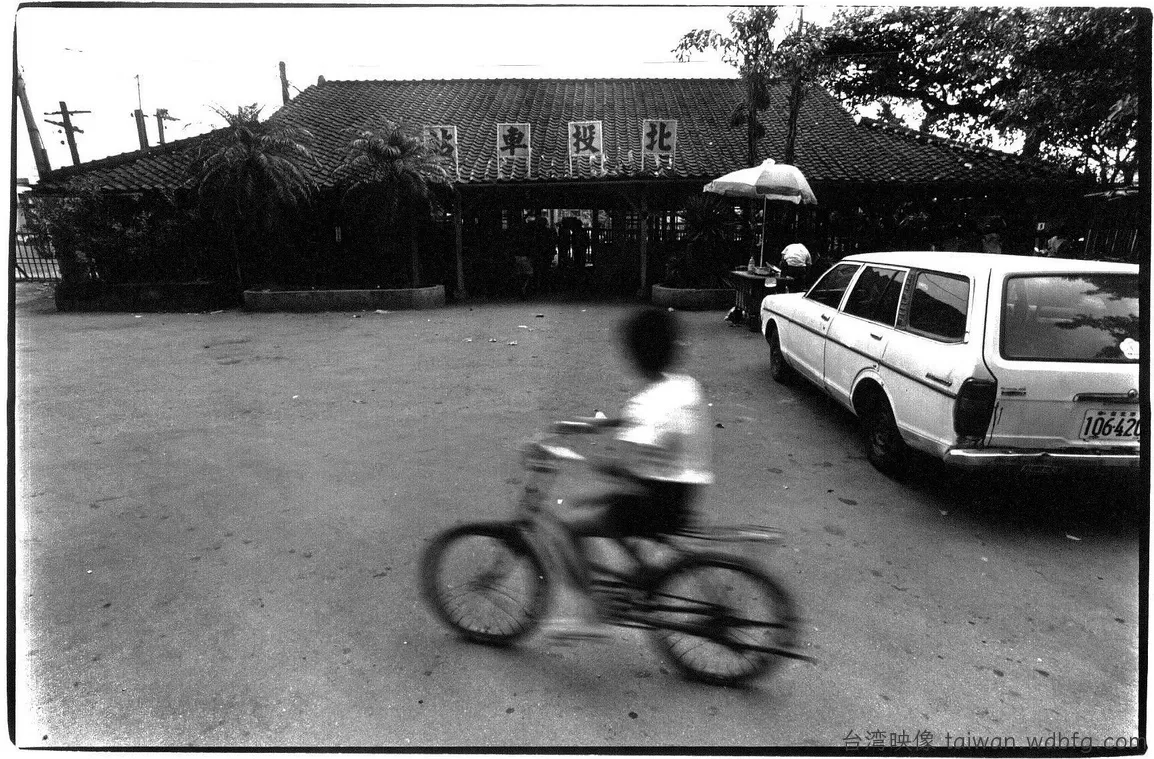

★ 9-23. 戀戀淡水線

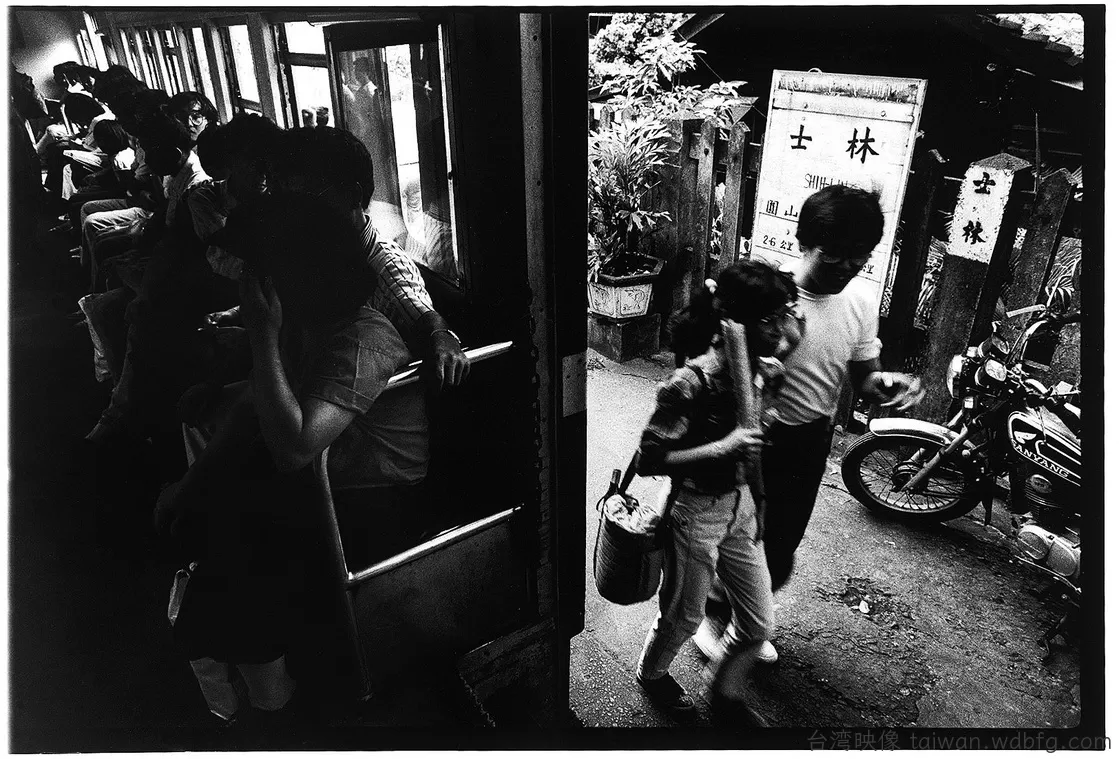

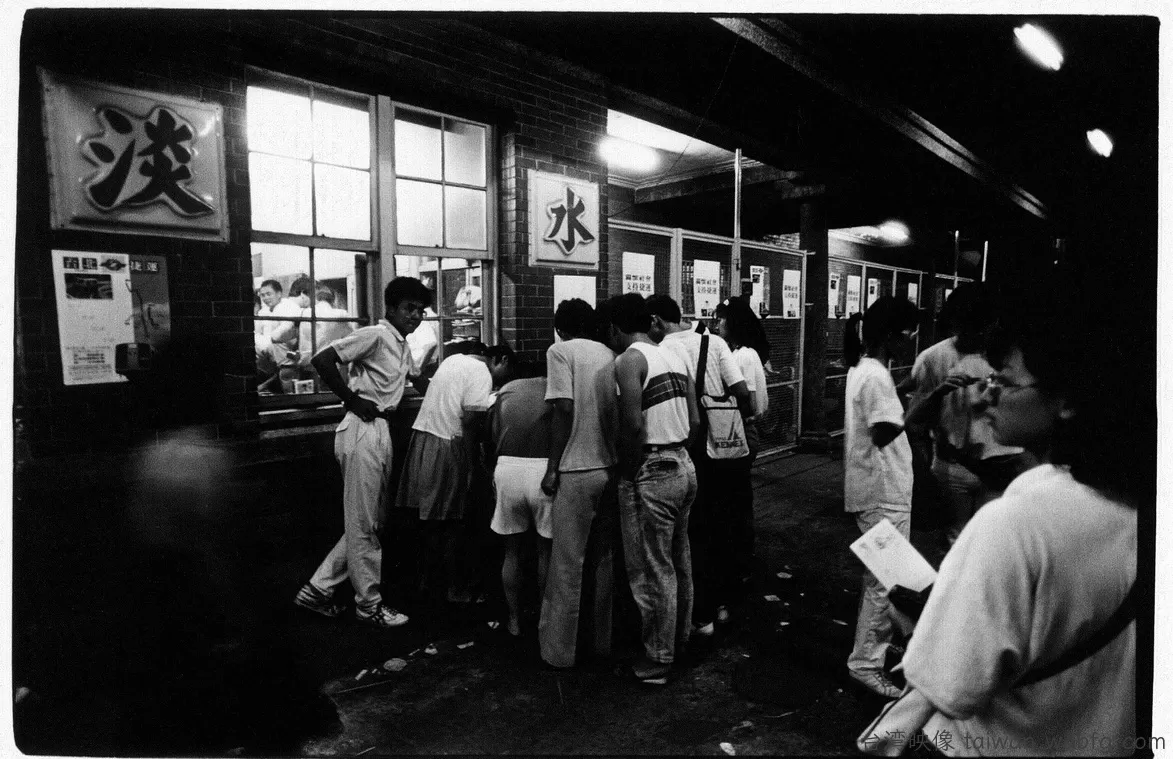

民國七十七年七月十五日二十三時四十五分,台北火車站開往淡水的月台上,擠滿了人

潮。這是假日「返家人潮」?不是!這是開往淡水最後一班列車,從此已經有八十七年的淡水線「火車」劃下了休止符,走入了歷史。

七月十五日傍晚時分,台北車站往淡水線的月台開始湧入了人潮,有的全家出動、有的是學生、有的是通勤上班族等,大家湧向賣票窗口,買了車票之後,大家又排隊蓋紀念戳,有的還找值班的站務人員、列車長等在車票上簽名留念,約二十三時二十分時開往淡水的最後一班列車,緩緩的開進月台,大家蜂擁而上的擠上火車,有的甚至不顧形象,從窗戶躍進車廂,有的搶著拍照紀念照,有的搶著拍值班站長與最後一班火車的司機,最後一個鐵圈交接(鐵圈的名字叫作【路牌】,它是從前的火車的通行證,有了這個通行證,火車才能繼續向下一站行駛。),約二十三時四十五分時火車鳴笛了,此時月台上、車廂內響起了陣陣的歡呼聲,最後的一班列車緩緩離開台北車站的月台駛向淡水,從此淡水線的老火車,只能存在人們的記憶當中。

一九○○年,日本人為了淡水港方便各種貨物的運輸,將劉銘傳所鋪設的台北到基隆的軌道,拆下來鋪設台北、淡水線支線的鐵道, 一年之後這條二十二點四公里的北淡線, 開始了它的營運生涯,剛開始營運的車站有台北車站、圓山站、士林站、北投站、淡水站,在當時交通尚未發達的年代,這條鐵路成為往來台北和淡水之間,最方便的交通工具。

一九0三年大稻埕車站成為淡水線的起站,一九一五台北年往淡水正式從台北車站發車,並且沿途新設北門站、大正街站、雙連站、宮之下站、唭哩站等。一九一六年為了方便民眾到新北投洗溫泉,北投至新北投鐵道支線通車,長度只有1.2公里。一九二三年

台北車站設置後站,方便往淡水的旅客進入搭乘。一九四五年二次世界大戰後國民政府遷台,將一些日本名字的車站改名,沿線共設置了14個車站,後來又縮減了兩個車站,剩下了12個車站。一九八八年(民國七十七年)七月十五日政府為了大台北地區的大眾捷運系統的需要,決定拆除北淡線老火車鐵道,並在原線做高架捷運系統。

來往北淡線的乘客在忍受了九年交通不便之後,一九九七年三月二十八日, 淡水捷運線舉行了通車典禮, 許多人民眾再度前來慶祝,並喚起了過去北淡線的記憶,雖然捷運方便快速,但票價也已經從過去的十五塊錢,提高到八十塊錢,而過去的沿線的風光,學生走鐵道回家的日子,沿線平交道的噹噹聲,老火車的鳴笛聲,沿線的老火車站的身影,都已不復從前了。

捷運淡水線是沿用原來的北淡線鐵路,部份高架及拓寬興建的。為了達到捷運該有的交通便利,當初設計,也結合了現在都市景觀的配合,包括周邊的道路、停車場、轉搭公車等,都納入細部規劃,而沿線十九個車站的站體設計以傳統中國意象為特色,其中黃色琉璃瓦建構的捲棚屋是各站的共同「語言」。在車站的造形中,「劍潭站」最為耀眼,外觀酷似龍舟,用懸索曲線所構成,古意盎然,是台北捷運系統的新地標。捷運淡水線並首創地下人行多功能廣場,位於台北車站至中山站至雙連站之間,不但具有「商業性」,也提供人行通道、休憩、活動,及轉乘等功能。

淡水捷運線至今已經營運六年, 隨著捷運的開通,帶給沿線及淡水地區民眾便利的交通運輸網路,對淡水地方發展也帶來結構性的改變。

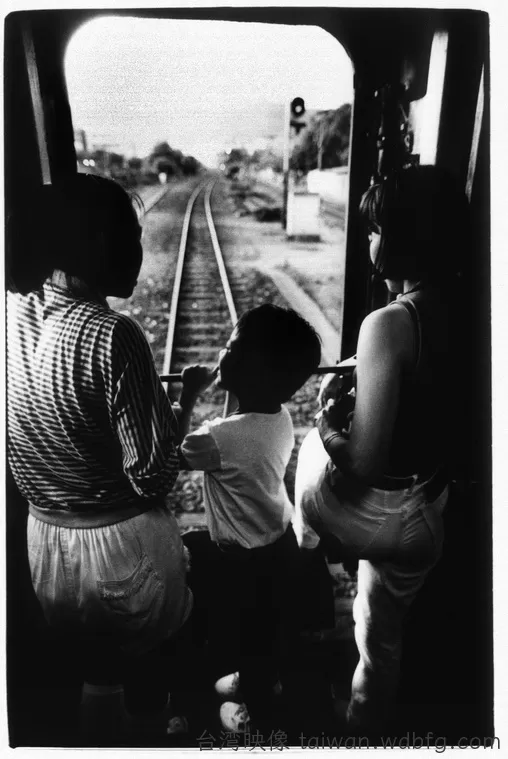

對於許多過去來往通勤淡水線的老乘客或是學生來說,過去北淡線還未捷運化,列車由老台北車站的第六月台發車,一路往北穿越台北的鬧區平交道沿著淡水河畔駛往淡水,沿途的平交道、景色風光、老車站等點點滴滴還是讓老乘客留下許多甜美的回憶。

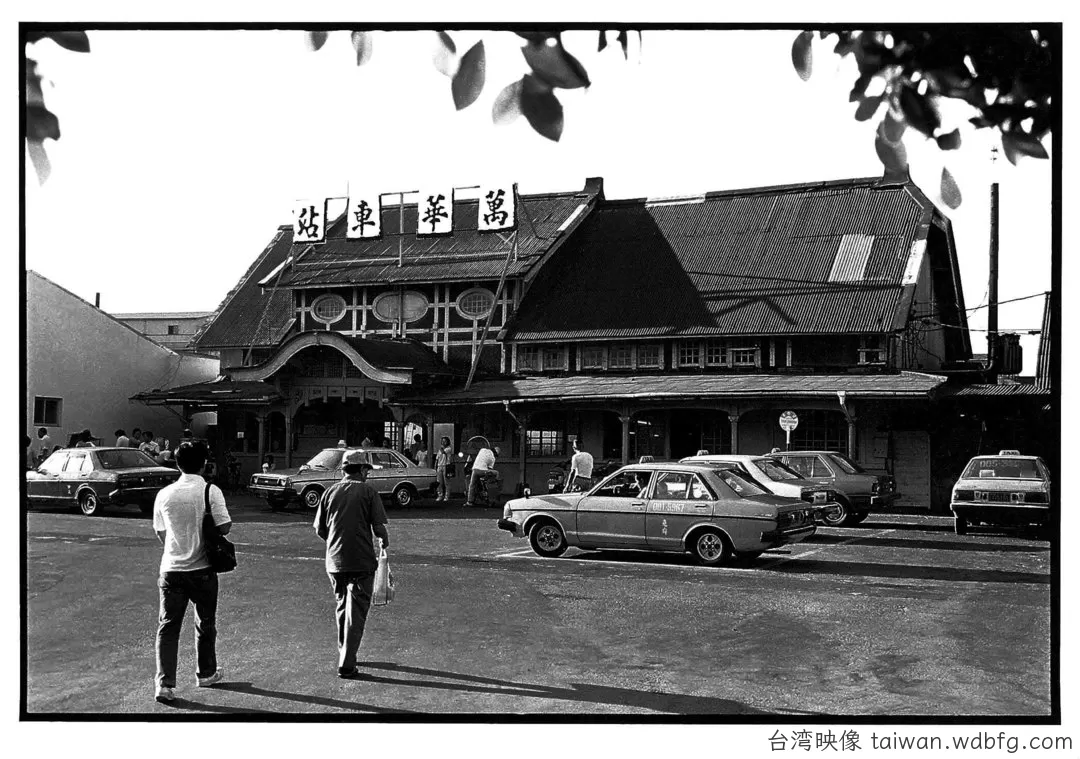

★ 24-27. 車站之死──懷念萬華火車站

「如果它還活著的話,已經八十八歲了」台北萬華火車站,是民國七年所建的木造建築,具有東西方建築特色,卻在民國七十五年八月遭到拆除,令人無限惋惜。

『一府二鹿三艋舺』清朝乾隆時,艋舺是台灣第三大城(艋舺是現在的台北市萬華區),僅次於台南府及鹿港,可見當時萬華的繁榮。時空的轉變,萬華由盛極到衰落,它已是台北市較『老化』的一個區域,隨著『萬板鐵路地下化』及萬華新火車站啟用後,萬華已有一番新的面貌。

萬華火車站的設站歷史,追溯至清朝艋舺工商發達客貨雲集,因此在光緒二十七年(民國前十一年)八月二十五日建站營業,當時稱為『艋舺』站,為簡陋站亭,民國七年七月一日改建為融合東西建築特色的木造站房,民國九年十月配合艋舺改名為萬華區,火車站也易名為『萬華站』。民國七十七年九月十九日,配合台北市區鐵路地下化工程,改建前站為鋼筋混泥土之現代化站房落成啟用。民國七十八年九月台北與萬華間鐵路地下化完工通車,『而萬華到板橋鐵路地下化專案』也在民國八十一年開工,歷時七年於八十八年七月完工通車。

一提到萬華區就會聯想到古老的龍山寺、華西街夜市,是海內外聞名觀光點,而華西街的英文名字叫『蛇街』,從前以殺蛇、吃蛇肉聞名,現在則是台灣小吃的總匯,而華西街旁的『寶斗里』綠燈戶,從日據時代至今就是尋芳客來此『消費』的地方。香火鼎盛的龍山寺也是外國觀光客了解台灣傳統文化的地方,在龍山寺旁西昌街二二四巷則是專賣藥草香味。

以前在龍山寺對面有龍山商場裡面有小吃攤、成衣批發店等,後來因為龍山商場拆除剷平開闢為萬華十二號公園後,商場的多數攤商暫時安置到萬華火車站前新搭建的臨時商場內,在未搬遷前當時龍山商場靠西園路旁小吃攤的肉圓、碗稞、生炒花枝等總會有人不遠千里特地到此飽嚐台灣小吃風味。此外,萬華康定路及桂林路俗稱『賊仔市』的估衣市場、五金市場,在這裡窄小的空間裡有各式五金、軍用品及舊腳踏車、手錶、眼鏡等在過去是門庭若市,現在則生意較差了。

在中國時報大樓旁的大理街原來大部份為印刷業,在房租上漲的壓力下,多數已搬遷,現大部份經營成衣批發業,其中有一棟較新的世豐大樓有五十多家鐘錶批發業者,是以前從龍山商場搬遷過來的;隨著大理街旁邊的萬華車站商業區的開發,大理街將有新的發展。

民國八十八年七月二十日萬板鐵路地下化完工通車及萬華新火車站落成啟用後至今,老舊的萬華已展開新的未來,再造新萬華的繁榮。

老台北火車站在75年3月15日下午3時30分拆除了。拍攝於 臺北市

老台北火車站在75年3月15日下午3時30分拆除了。拍攝於 臺北市

老台北火車站在75年3月15日下午3時30分拆除了。拍攝於 臺北市

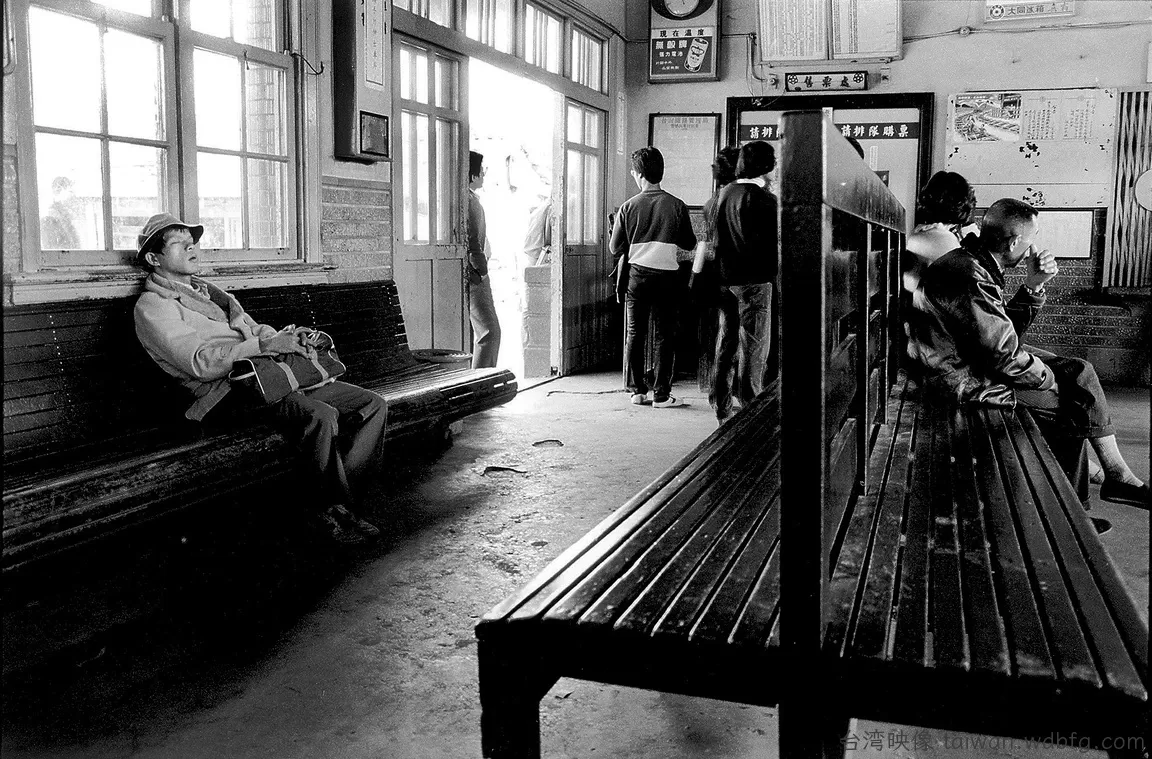

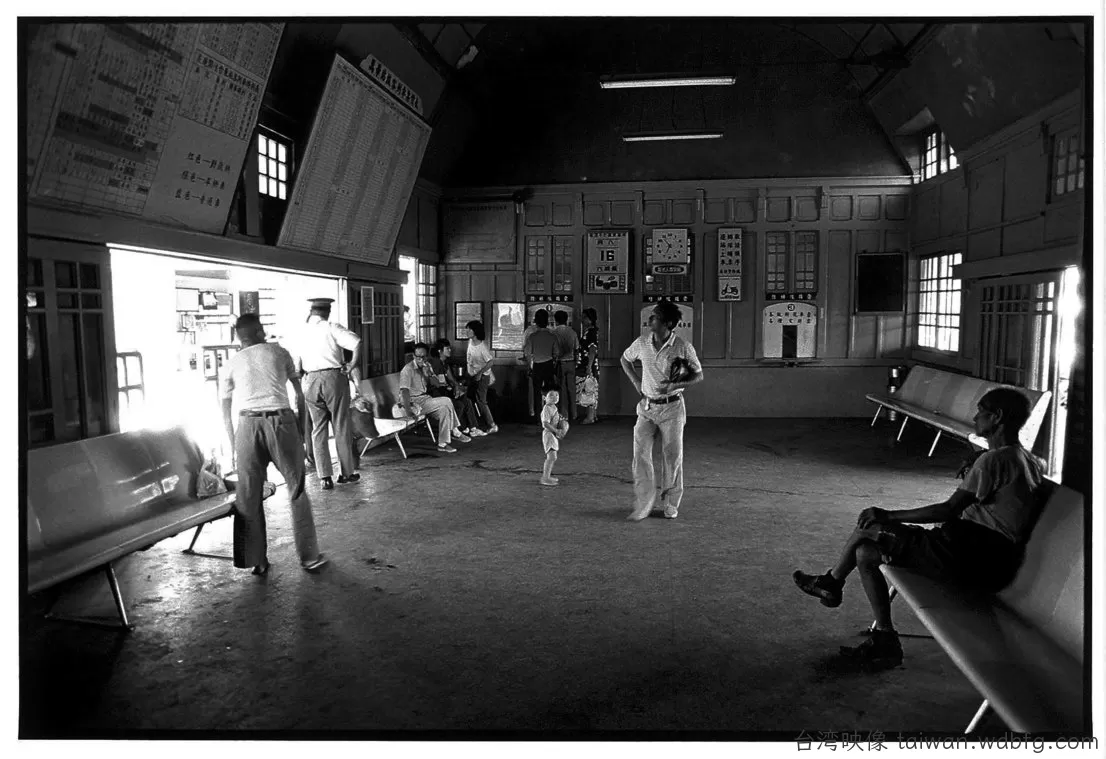

北淡線一路往北穿越台北的鬧區平交道沿著淡水河畔駛往淡水,沿途的平交道、景色風光、老車站等點點滴滴還是讓老乘客留下許多甜美的回憶。拍攝於 臺北市

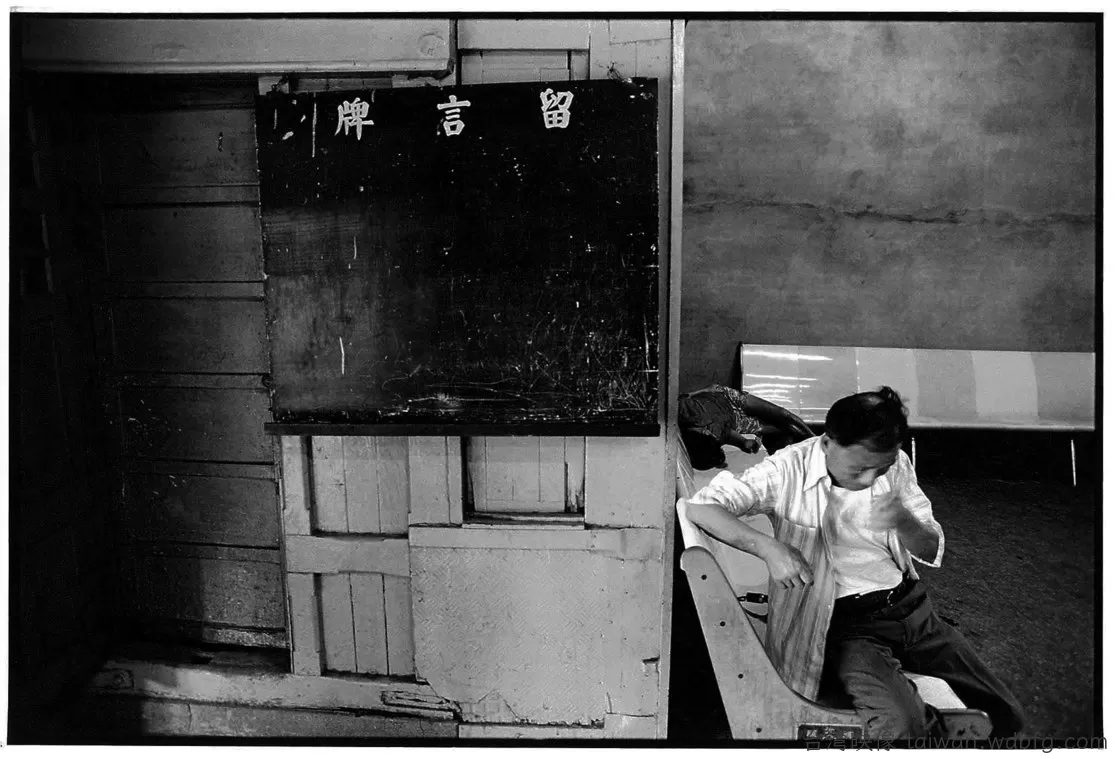

老北投車站內正在睡覺的流浪漢及在澆水『去熱』的站務員。拍攝於 臺北市

民國77年7月15日為了搶搭最後一班列車不惜犧牲形象。拍攝於 臺北市